SWSPニュースレター第15号を公開しました。特集では、1月に行われた「SWSP市民フォーラム2025」の様子を掲載しています。昨年に続き、NHK札幌放送局様と共催で開催し、171名の方にご参加いただきました。

なお、ニュースレターのバックナンバーはこちらで閲覧できます。PDFのダウンロードも可能です。

目次

- 開会のごあいさつ 森田健太郎

- SWSP活動報告 水本寛基「豊平川のサケ調査いろいろ」

- SWSP活動報告 折戸聖「山鼻川における環境保全活動」

-

これまでの河川環境の考え方と定量的環境目標についての解説

パネルディスカッション「川の環境の目標を考えよう」(コーディネーター:渡邊恵三) - ポスター発表

- 市民調査「みんなでサケさがそ!」フォトコンテスト優秀作品表彰式 向井徹

- 閉会のごあいさつ 岡本康寿

-

SWSP支援企業のご紹介

(ライオン株式会社/株式会社サンセリテ札幌/日本薬品株式会社/道興建設株式会社/株式会社日栄建設) - 来場者アンケートの結果から

- かじさやか「ちびリンまんが⑭巨大アメマス伝説」

- 2024年度 SWSP活動記録

- SWSP STAFF

開会のごあいさつ

森田健太郎(SWSP共同代表)

札幌ワイルドサーモンプロジェクト市民フォーラム2025 の開催にあたり、SWSPの紹介と今回のフォーラムのテーマについて説明させていただきます。

札幌ワイルドサーモンプロジェクト(SWSP)は、豊平川において生物多様性を重んじ、サケの野性味を最大限に向上させることを目指し、2013年に結成された市民グループです。さけ科学館の職員をはじめ、研究者、河川整備や環境保全に関わる行政機関・建設コンサルタント、SWSPを応援する企業など、多様な人々が連携して活動しています。

調査活動としては、サケ稚魚の放流数を順応的に減らす取り組みや、野生サケの産卵環境の保全、豊平川の生き物の生息環境を守るための活動を行っています。アウトリーチ活動としては、多くの方々に川の環境について考えてもらうため、身近な川でサケなどを探すという「サケさがそ」や、市民フォーラムの開催、ニュースレターの公開などを行っています。

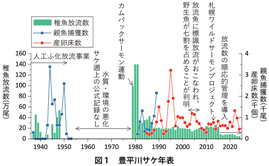

まず、過去100年間の豊平川のサケの歴史についてご紹介します。1930年から1950年頃の豊平川では、サケの人工ふ化放流事業が行われており、当時は稚魚の放流や親サケの捕獲(漁獲)も行われていました。10万~50万尾ほどの稚魚が放流され、多い年には3,000尾を超える親サケが漁獲されていました(図1)。

しかし、その後、1952年から約30年間はサケに関する公式な記録がなくなります。水質や環境の悪化により、サケは絶滅に近い状態にあったと考えられています。

その後、下水道の整備などにより、豊平川を含め全国的に川の水質が改善したこともあり、豊平川でカムバックサーモン運動が始まりました。1979年から3年間は、100万尾を超える稚魚が放流され、その後、1,000尾を超えるサケが捕獲されるようになりました。

1990年からは捕獲が行われなくなり、サケが自然に産卵した証拠である産卵床を数える調査によって、毎年1,000尾近いサケが自然産卵していることが確認されるようになりました。この間、毎年20万尾の稚魚が放流されていましたが、2004年から2007年には放流する稚魚に標識を付ける標識放流が行われました。その結果、放流由来ではなく、自然産卵由来の野生サケが、豊平川に戻って来た親サケの7割を占めることが判明しました。

こうした事実や、野生のサケを大切にすべきだという考え方の変化もあり、2013年に札幌ワイルドサーモンプロジェクトが立ち上がりました。私たちは、放流数の順応的管理を導入し、2006年から放流数を大きく減らしました。放流数は大幅に減少しましたが、サケの遡上数の指標となる産卵床数は、年変動しながらも大きく減少するような傾向は見られませんでした。しかし、2024年は、サケが非常に少ない年となりました。この後、SWSPのメンバーから詳しく紹介がありますが、私たちも非常に心配しています。

生物多様性の保全や、魚の資源管理というと、国や行政が主体となって行うものだと考える日本人は多いようです。しかし、世界的には、私たち自身が当事者意識を持ち生物多様性に貢献する、持続可能な資源管理を推進するという動きが広まっています。

例として、海のエコラベルについてお話しします。皆さんは、こういった商品に、海のエコラベルが付いているのを見たことがありますでしょうか(図2)?MSC(Marine Stewardship Council、海洋管理協議会)という、ロンドンに本部を置く非営利団体があります。この海のエコラベルは、MSCが持続可能な漁業に与える水産物認証です。

実は、北海道のサケがこの海のエコラベルを取得できなかった、ということがありました。その理由は、放流に頼りすぎて野生のサケを大切にしてこなかったからです。

MSCは日本語で「海洋管理協議会」ですが、日本語で「管理」と訳される英語にはStewardshipとManagementの2つがあります。欧米ではこの2つの言葉が明確に使い分けられており、ここで用いられているのは前者です。後者が会社や事業の経営や管理を指すのに対し、前者には「人間は生態系や野生生物を保全する責任を有している」という意味が含まれています。つまり、エコラベルが付いた商品を私たちが選択することで、消費者が持続可能な資源管理を推進することにつながる、という狙いが込められています。

さて、今回の市民フォーラムのテーマは、「みんなで川の環境の目標を一緒に考えよう!」です。豊平川は、皆さんにとってどんな川であってほしいのか。科学では決められない、大事にしたいことがきっとあるはずです。

難しい言葉ですが、関係する人々が話し合いによって目標などを導き出すプロセスのことを合意形成と言います。科学だけでは答えが出ない、自然保護の価値観に関わる部分について社会的に合意し、その実現可能性や客観的評価の手法と基準を定める作業を科学者が担う。このようなプロセスを豊平川でも実現できたら、素晴らしいのではないかと思います。

この後のSWSPの活動報告では、豊平川の現状についてさまざまな情報を提供させていただきます。そしてパネルディスカッションでは、皆さんと一緒に川の環境目標について、大事にしたいことを話し合っていきたいと考えています。

最後になりましたが、本日は足元の悪い中、会場までお越しくださり、誠にありがとうございました。本日のフォーラムが皆さまにとって有意義な時間となりましたら幸いに存じます。改めまして、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

SWSP活動報告「豊平川のサケ調査いろいろ」

水本寛基(SWSP、国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所)

今回は僕の中のサケカレンダーに沿って、①サケ稚魚調査、②JR鉄橋上流の水路掘削作業、③サケ産卵床調査の順でご報告します。

サケ稚魚調査

サケ稚魚調査は大体2月中旬から10日おきに実施し、投げ込み式の網を使って降下してきた稚魚を捕まえます。2018~2023年度のサケ稚魚調査の結果を見ると、2020年度を除き、他の年は大体4月中旬頃が豊平川のサケ稚魚の降下のピークと考えられます(図1)。一方、何をきっかけにサケ稚魚が降下するかについては、融雪増水や水温上昇などが考えられますが、現在検証中です。

JR鉄橋上流の水路掘削作業

JR鉄橋の上流左岸の水路は、過去に掘削工事を行い、サケが以前のように産卵してくれるようになった場所です。今年度の夏に確認すると、草が茂りすぎて水路が観察できないだけでなく、水の取り込み口が浅く狭くなっていてサケがうまく産卵できない可能性があるという状況でした。これを改善するために、道興建設(株)の皆さんに草を綺麗に刈っていただいたうえで、シャベルで水路を掘削しました(図2)。

「今年もサケが帰ってくるといいね」とみんなで一所懸命水路を掘ったのですが、今年度、この水路にサケの産卵床はできませんでした。うまくいかないこともあるのだ、という現実を思い知らされた気分です。なお、これらの作業に全面的にご協力いただいた道興建設(株)の皆さんに、この場を借りて改めてお礼申し上げます。

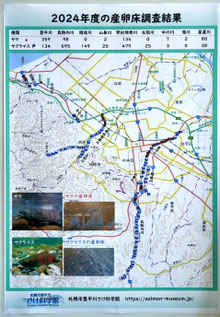

サケ産卵床調査

放流された稚魚数とサケの推定遡上数を見ると、2024年度の推定遡上数は914個体と、2016年度に順応的管理を開始して以降最低水準で、1999年度に産卵床カウントに基づく遡上数の推定調査を始めて以降ワースト4でした(図3)。我々の順応的管理では、推定遡上数の過去5年平均が1,000個体を下回った場合に放流数を増やすことを検討することになっています。今年は1,000個体を下回っていますが、直ちに来年度から放流数を増やすことは考えていません。

今年遡上してきたサケの詳細を見ていきます。耳石と鱗の両方を解析できたホッチャレの数は68個体でした。これは昨年度の4割以下ですが、年齢組成は昨年度と大きな差はなく、11月頃に遡上のピークが来る点も例年と大差ありませんでした。一方、円グラフで示した野生魚率は50%と、昨年度の約71%から大きく低下しました(図4)。

これを受けて、今年の豊平川のサケにいったい何が起こっていたのか調べるために、過去のホッチャレ調査のデータを見返してみました。

豊平川さけ科学館横の真駒内川を上流端、環状北大橋を下流端とする調査区間を上流と下流にざっくり分け、ホッチャレが拾われた場所の割合を時期別にまとめました。2024年度は10月以降、例年よりも上流のホッチャレの割合が高く、下流側で産卵したサケが少なかったことが分かります(図5)。

同様に上流と下流で時期別に野生魚率を調べたところ、10月後半以降、例年よりも野生魚率が低い時期や区間が多くありました。特に11月前半の下流側が顕著で、例年だと80%ぐらいある野生魚率が今年度は0%と、野生魚が下流側にほとんどいなかったことが分かりました(図6)。

野生魚率と回帰率が変化したかについて、ここでは年級群という括り方で見ています。年級群とは、辞書的には“ある年度に生まれた個体群”という意味です。サケは産卵時期が年をまたぐので、人間の“同級生”と同じように年度括りで年級群としています。この年級群で括ることで、ある年度生まれのサケの野生魚率や、放流魚の回帰率などが推定できます。

これまでのホッチャレ調査で得られたデータを年級群ごとに分けて野生魚率と回帰率を見ると、2020年級群が今年度に4年魚として帰ってきたのですが、2019年級群に比べると放流魚の回帰率はあまり変わりません。しかし、2020年級群は野生魚率が2019年級分に比べて20%ぐらい下がっています。放流魚は割としっかり帰って来たけれど、野生魚はあまり帰って来なかったということです(図7)。

なぜ野生魚があまり帰って来なかった?

2020年級群の野生魚が、特に下流側であまり帰って来なかったのはなぜでしょうか。この理由として最初に考えたのは、2020年級群にとって河川や海洋の環境が良くなかったのではないか、ということです。近年、地球温暖化でサケが帰って来ないという話を耳にしますが、放流魚の回帰率が例年と大差ないということを考えると、野生魚だけあまり帰って来なかったことを説明できないので、妥当とは思えません。

もう一つ考えたのが、2020年級群の野生降下稚魚が少なかったのではないか、ということです。稚魚調査の結果を見返してみると、2020年級群の推定降下稚魚数は2019年級群の大体5分の1程度でした。しかし、2020年度の産卵床調査による推定遡上数は1576個体で、2024年度の1.5倍以上と推定されていました。我々の稚魚調査は概ね10日おきに実施しているため、稚魚調査で降下のピークを捉えられなかった可能性も否定できず、2020年級群の野生降下稚魚が少なかったわけでもないのかもしれないと考えていました。

ところが、有賀共同代表から2020年級群の野生降下稚魚数が少なかった可能性を示唆する情報がありました。それは、「2020年度は下流側で大規模な樹木伐採と砂州の切り下げ工事があり、新しくできた環境にサケが多数産卵した。ところが、11月下旬の大増水によりJR鉄橋の下流は元の地形がわからなくなるほど攪乱された。」というものです。この情報は、2024年度に野生サケが、特に下流側であまり帰って来なかった理由に対してだけでなく、2020年度の推定遡上数が多かったにもかかわらず、2020年級群の野生降下稚魚数が少なかった理由に対しても妥当な答えとなりそうです。

これに加えて、我々の稚魚調査に基づく推定降下稚魚数の多寡が、その年級群の大半が返ってくる4年後の遡上親魚数のバロメーターにもなりそうだということが見えてきました。2020年級群の推定降下稚魚数と比較して、2021年級群は大体同水準、2022年級群は大幅増加の推定です。そのため、向こう2年分のホッチャレ調査で、稚魚調査の推定降下稚魚数が4年後の遡上親魚数のバロメーターになる可能性の信憑性が評価できると考えています。

SWSP活動報告「山鼻川における環境保全活動」

折戸聖(SWSP、公益社団法人北海道栽培漁業振興公社)

山鼻川という川を、皆さんご存じでしょうか?行ったことがあるという方は手を挙げていただけますか?結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。山鼻川は豊平川の支流で、豊平川との合流点に水遊びなどができる公園があるので、それで行ったことがあるという方が多いんじゃないかなと思います。この山鼻川は、もともとは藻岩山スキー場のあたりから流れている小さな川で、ミュンヘン大橋の少し下流で豊平川に合流します。豊平川との合流点から約700m上流で突然川幅が広くなり、水量が何倍にもなります。なぜでしょうか?実は、豊平川の上流に藻岩ダムというものがあり、そこで豊平川の水を取水しています。その水は地下の導水管を約10km通り、藻岩発電所での水力発電に使われています。その水力発電で使った水を山鼻川に放流しているため、そこより下流の水量が多くなり、豊平川に合流するという仕組みになっています。

山鼻川意見交換会

なぜここでSWSPが活動を行っているかというと、藻岩発電所はできてから何十年も経過し老朽化しているため、リプレース工事という改良工事が必要になりました。そこで、「工事のため山鼻川への放流を6年間止める計画なのですが、何か環境に配慮することがあるでしょうか?」と、3年前に北電さん(北海道電力株式会社)がSWSPに聞いてきてくださいました。

山鼻川にはサケやサクラマスが遡上し産卵するほか、豊平川よりも夏の水温が低いため、サクラマスは越夏場所としても利用しており、非常に重要な環境です(写真1)。そこで、なるべく水生生物への影響を小さくしていただくように、北電さんにお願いしました。その結果、北電さんもいろいろ考えてくださり、「1年のうち11ヶ月間は1㎥⁄sの放流を継続し、なるべく水生生物の生息環境を保全できるように計画を見直した」との提案をしてくださいました。ただし、どうしても1年のうち1ヶ月間だけは、放流を完全に停止して工事や点検を行わなければならないため、その時期をいつにするかを協議することになりました。山鼻川への放流を停止する時期については、この工事の都合だけでなく、豊平川から取水を行っている「水道用水」との関係や、冬に運用される「流雪溝用水」等についても考慮しなければならないため、関係機関が集まって協議した方がよいと考えました。

そこで、SWSPが中心となり、北電さん、札幌市水道局の他、札幌市環境局、札幌市下水道河川局河川事業課、北海道開発局札幌河川事務所や北海道大学の研究者に声をかけ、「山鼻川意見交換会」という協議の場を設け、現地見学会も行いました。

いつ放流を止めるのが一番影響が少ないかということを、工事の条件や水道用水の確保、水生生物への影響について並べて協議した結果、11月に放流を停止するのが妥当という結論になりました。しかし、11月というのは、秋に産卵されたサケ・サクラマスの卵や仔魚が河床の砂礫の中に埋まっている時期です。そのため、放流停止によって山鼻川を流れる水量が少なくなり、産卵床が干上がって卵や仔魚が死んでしまう等の影響が生じる可能性が考えられました。

放流停止の影響評価

山鼻川への放流停止によるサケ・サクラマスの卵や仔魚への影響を把握する調査を行いました。令和4~6年に全4回、産卵床から卵や仔魚を掘り出し、生残率を調べました(写真2)。ちなみに、卵や仔魚は元の河床の中に戻し、なるべく影響が出ないように調査を行っています。

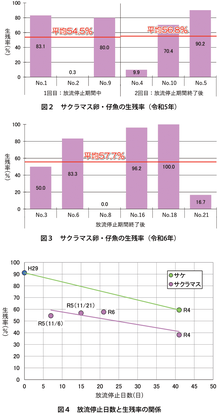

令和4年は、41日間の放流停止期間終了直後に調査を実施し、北電さん、札幌市水道局と環境局、北海道大学の学生など、20人以上もの方が参加してくれました。サケの産卵床は2床調査し、生残率は平均59%でした。この数値が良いのか否かを見極めるため、SWSPが平成29年に豊平川で実施した結果と比較します。これは工事などの影響のない、自然に近い状況と考えられ、サケの卵の生残率は平均91%ありました。それと比べると30%ほど生残率が低いことから、放流停止による影響が全くないというわけではなく、生残率が3割ほど低下する程度の影響はあったのだろうと考えられます(図1)。しかし、放流停止によって卵や仔魚が干上がってしまい全滅する可能性も考えていたため、ある程度の卵や仔魚が生き残っていることが確認でき、安心しました。サクラマスの産卵床は5床調査し、少しばらつきが大きいものの、生残率は平均38%でした。おそらく、産卵床の一部は水面より上に露出してしまっても、卵や仔魚は河床の30cmほどの深さに埋まっているため、河床の中に水がしみ込んで流れていれば、生存することができると考えられます。

令和5年は15日間放流を停止し、その中間である7日目と放流停止期間終了後の計2回調査を実施しました。7日目は平均55%、15日目は平均57%と、ばらつきはあるものの6割弱の生残率でした(図2)。

令和6年は、21日間の放流停止期間終了直後に調査を実施しました。サクラマスの産卵床を6床掘り、生残率は平均58%と、昨年と同程度の結果になりました(図3)。

この3年間の結果から、サケは放流停止の影響が少しあるとみられますが、それでも6割くらいの生残率でした。サクラマスは、41日間放流を停止した令和4年は4割と低めでしたが、それ以外はおおよそ6割弱でした。サケ・サクラマスの両種で、放流停止日数が短いほど生残率が高い傾向が見られました(図4)。そのため、もちろん工事は安全第一ですが、なるべく卵や仔魚の生残率が上がるように、放流の停止期間を可能な範囲で短くしていただけるとありがたいと、北電さんにはお願いしております。

山鼻川に関しては、この調査の他に、山鼻川と豊平川での河川水温の連続観測も行っています。また、北電さんやさけ科学館が主体となり、放流停止前に山鼻川に取り残されているサケやサクラマスなどの大型魚類を救出して豊平川に放すという取り組みも行っています。

今後も、北電さんや河川管理者などの関係機関と連携しながら、山鼻川や豊平川の環境保全活動を行っていきたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。

これまでの河川環境の考え方と定量的環境目標についての解説

パネルディスカッション「川の環境の目標を考えよう」

渡邊恵三(SWSP、札幌市環境保全アドバイザー)

昨年のこのフォーラムでは、「豊平川の野生サケ 10年後の景色を語ろう」というテーマで議論しました。今年は、その「景色」をより具体的に描き、河川管理者、市民団体、そして市民のみなさんと一緒に考えていきたいと思います。これからの川、未来の川の姿をイメージしながら、札幌のサケや水辺の生き物にとって、「どのような環境が、どれくらいあるとよいか」という川の目標について、みなさんのご意見をぜひお聞かせください。

まず、札幌市の河川網図を見てみましょう(図1)。市内の道路に国道・道道・市道があるように、札幌市内を流れる川も、国(北海道開発局)・北海道・札幌市と、それぞれ管理主体が異なります。これは、川の氾濫時に想定される被害規模などによって決められています。ここに、みなさんがサケを見つけて写真を投稿する「みんなでサケさがそ!」のポイントを重ねてみます。サケを見つけた場所や、身近な川の管理者を確認してみてください。本日は、この河川を管理する国・北海道・札幌市の担当者に加え、川で活動している市民団体の方々にもパネリストとしてご参加いただきました。

それではまず、河川行政・河川管理者の役割についてお話しします。河川管理者は、洪水から人命や財産を守るだけでなく、川の環境保全にも取り組んでいます。そのことについて、北海道開発局の森田さんより、河川環境の考え方や、環境目標を設定する取り組みについてご紹介いただきます。森田さん、よろしくお願いいたします。

これまでの河川環境の考え方と定量的環境目標について

― 河川環境行政の動向

森田共胤(北海道開発局札幌開発建設部)

北海道開発局札幌開発建設部で、主に国が管理する河川を担当しております森田と申します。本日は、このような機会をいただき、ありがとうございます。今回の市民フォーラムのキーワードである「川の環境目標」についても担当しておりますので、本日はぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、私のほうから「川の環境行政の動向」というテーマで、河川管理者としてこれまで取り組んできた河川環境に関する主な施策を紹介いたします。本格的には、平成2年から環境に関する調査・計画・設計・工事、予算制度、流域一体の取り組みなどの施策を行ってきました。その中でも、特に代表的なものについて紹介させていただきます。

平成2年より、「河川水辺の国勢調査」を実施しております。この調査は、河川環境に関する情報を適切に把握することを目的としており、得られたデータは河川事業の検討や川づくりにおける設計・施工・維持管理・災害復旧などに活用されています。各測定項目ごとに「定期的・継続的・統一的な手法」により調査を行い、これまでに多くの貴重な動植物データが蓄積されてきました。本日のテーマである「環境目標の検討」においても、この「河川水辺の国勢調査」は重要な基礎データとして活用されることになります。

次に、平成9年の河川法改正についてご説明します。この改正により、河川法の目的に、それまでの「治水」「利水」に加え、「環境」が追加されました。これにより、河川環境は「配慮すべき事項」から「目的」へと位置づけが変わりました。さらに、河川に関する計画制度も導入され、河川整備の最終目標を示す「河川整備基本方針」と、今後20~30年の間に具体的にどのような整備を行うかを示す「河川整備計画」の2つの計画を策定することになりました。これらの計画には「河川環境の整備と保全」についても記載することが求められています。

また、近年、生物の多様性が損なわれつつあることは、みなさんもご存じかと思います。生態系機能の回復が必要であると指摘されており、森林や農地、都市部をつなぐ河川を基軸として、保全すべき自然環境や優れた自然条件を有する地域を結ぶ「生態系ネットワーク」の取り組みが全国的に進められています。石狩川流域においても、学識者の方々をはじめ、石狩川流域の46自治体、関係行政機関、関係団体、企業・NPOなどをメンバーとする「石狩川流域生態系ネットワーク推進協議会」を令和6年2月に組織し、取り組みを進めております。全国各地でも同様の協議会が設立され、生態系ネットワークの推進に向けた取り組みが鋭意進められていることが、この図からもご確認いただけるかと思います(図1)。世界的な動きとしては、2030年までに生物多様性の損失を止め、回復させることを目指す国際目標「30by30」が位置づけられました。先ほど紹介した生態系ネットワークの取り組みも、「ネイチャーポジティブ」の実現に資するものの一つです。

― 豊平川における取り組み

次に、豊平川の河川環境に関するこれまでの取り組みについてご紹介します。豊平川では、河道の安定を目的として設置された「床止め」と呼ばれる構造物に、順次魚道を整備しています。魚道の整備により、サケの遡上範囲・産卵床の範囲は、私たちが管理する国管理区間の上流端である真駒内川まで拡大しています。この図をご覧いただくと、サケの遡上可能範囲が着実に広がっていることがお分かりいただけるかと思います(図2)。また、本日の主催者であるSWSPの皆さまをはじめ、地域との連携・協働を通じて生態系ネットワークの形成にも努めています。さらに、洪水を安全に流すために、河道内に堆積した砂州や樹木については、適切に掘削・伐採を行い、必要な河道断面を確保しています。その際、掘削の高さを工夫することでサケの産卵環境となる礫河原を創出し、樹木の再樹林化を抑制する取り組みも実施しています。雁来大橋より下流区間では、洪水対策として河道掘削を行う際に、水域から陸域へ徐々に移行する多様性のある水際環境を保全・創出する工夫をしています。これにより、掘削後の樹林化抑制や、草原性鳥類の保全に向けた草地環境の創出を図っています。

― 定量的な河川環境目標の設定に向けて

ここからは、本日のテーマである「定量的河川環境目標の設定」についてお話しします。これまでの河川環境施策の取り組みや、「ネイチャーポジティブ」実現に向けた世界的な環境意識の高まりを踏まえ、国土交通省では河川環境施策について検討する有識者検討会を設置しました。令和6年5月には、この検討会から「河川環境の目標を定量的に設定することが必要である」との提言があり、現在、各河川で検討が進められています。河川環境の目標を設定するにあたり、以下の2つを指標とする場合が考えられます。

- 河川整備による直接的なアウトプット →「生物の生息・生育・繁殖の場」

- 河川整備後の効果として期待されるアウトカム →「生物種等の生態系」

②の考え方では、例えば「河川整備後にサケの個体数を一定数以上増加させる」といった目標を設定できますが、整備後すぐには効果が現れにくいことや、河川整備以外の要因による増減も考えられるため、目標達成の確認が困難です。そのため、検討会では①の考え方が適当であると提言されました。具体的には、湿地等の場の面積、瀬と淵の数、上下流の連続性の延長など、「生物の生息・生育・繁殖の場」を指標とする方法が、より現実的で適当であるとされています。これらのことから、豊平川の河川環境目標の設定については、検討会の提言、豊平川における生物種や生息場の特性、関係する有識者や流域住民等の意見を踏まえながら、豊平川にふさわしい「生物の生息・生育・繁殖の場」を指標として、治水面と整合を図りつつ、定量的な河川環境目標の検討を進めていきたいと考えています。繰り返しになりますが、「環境目標の定量化」とは、例えば「サケの個体数を〇匹から〇匹に増やす」といった目標ではなく、「サケが生息・繁殖しやすい環境として、礫河原の面積を〇㎡から〇㎡に増やす」といった目標を設定するイメージです。

少し早足になってしまいましたが、私からの情報提供は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

渡邊恵三

森田さん、ありがとうございます。確かに、かつては河川環境への配慮が十分ではない時代もありました。しかし、今は違います。現在、河川環境の保全と整備、生態系ネットワークの構築、そして「ネイチャーポジティブ」を目指す取り組みが進められています。さらに今後は、どのような環境がどれくらい必要なのかを具体的に示し、その目標達成に向けた取り組みが進められていきます。そのためにも、私たちみんなで一緒に考え、議論していくことが大切です。

続きまして、德田さんより、北海道がこれまで行われてきた河川環境の取り組みや、今後の展望についてお話しいただきます。德田さん、よろしくお願いいたします。

北海道庁による河川整備の取り組み

德田愼治(北海道札幌建設管理部)

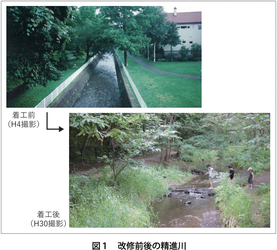

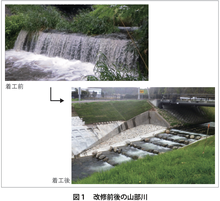

こちらがどこの写真かわかりますか?これは精進川です(図1)。上の写真は改修前のもので、平成3年から改修を始め、現在の状況が下の写真です。これは5年ほど前の写真ですが、市民の皆さんに親しまれる川となっています。また、サクラマスの遡上も確認され、産卵床も形成されている状況です。先ほど森田さんから説明のあった平成9年の河川法改正より前から、北海道庁ではこうした取り組みを進めてきました。ただし、ここには条件があり、上流に放水路を整備したことで、この区間は想定する水量よりも河川敷地が広く確保されている状況になったため、市民の皆さんと協働で川づくりを進めることができました。本日のテーマに関わる事例として、ご紹介させていただきました。この写真では、子どもが石を渡っている様子が写っていますが、川を維持するために帯工を設置しています。帯工を設けることで、上流側は静水面が広がり、下流側には瀬や淵ができやすい構造になるのではないかと考え、試行的に設置したものです。当時の改修では「親水性」の確保に加え、「川の生態系の復元」も意識して進められました。さらに、水際には水制と呼ばれる石積みを設け、流れを変える工夫を施しています。これにより、上流側には深みや淀みが形成され、流れの一部が反転するなど、多様な水流環境が生まれるよう調整しました。

北海道庁では、平成6年に「北海道の川づくり基本計画」を策定し、河川法改正前から環境に配慮した河川整備を基本方針として進めてきました。そして、その方針を引き継ぎ、平成31年には「北海道の川づくりビジョン」を策定し、次の世代へ安全で安心な川と豊かな自然環境を引き継ぐことを目指しています。特に、このビジョンの4つ目の柱である「みどりが広がり生き物が棲む川」の中に「多様な流れの保全と再生」という項目があります。先ほど紹介した精進川の事例のように、いろいろな環境に配慮した整備が求められています。状況に応じてではありますが、北海道庁では、多様な流れの形成・河道の連続性の確保・自然に近い河岸の整備といった施策を進めながら、河川改修を行っています。

現在、札幌建設管理部では、このビジョンに基づいた取り組みを進めています。特に、近年出水の発生した地域では、市街地での被害を防ぐための治水対策が求められています。そのため、出水の被害軽減を目的とした整備を行うと同時に、生物の生育環境にも配慮し、河床の形状や水際植生の回復に努めています。例えば、既設の落差工を改修し、河道の連続性を確保したり、河川敷に余裕がある場所では、水際に子どもたちが安全に近づけるよう整備し、生き物調査などができる場を創出したりしています(図2)。こうした工夫を取り入れながら、河川改修を進めています。今後もビジョンに沿って、環境に配慮した整備を推進していきたいと考えています。

― 定量的目標の設定に向けた取り組み

今後、北海道としても定量的な目標について考えていく必要があります。北海道では北海道河川環境研究会により、有識者の方々と一緒に様々な取り組みを進めています。例えば、サクラマスに焦点を当て、北海道の河川整備において重要なポイントや留意点を整理した「魚のすみやすい川づくりガイド」などを作成しています。このガイドには、重要な河川環境の指標や、計画・設計・モニタリング時のチェックシートなどがまとめられており、北海道が進める川づくりに活用しています。

また、最近では「簡易魚道設置の手引き」を作成しました。単管パイプやシートなど、ホームセンターで購入できるような材料を用いて、魚が遡上できるようにする簡易魚道について整理したものです(写真1)。過去に望月寒川に設置した際には、サクラマスが遡上したと考えられる結果も確認されています。こうした工夫も活かしながら、河川環境の改善に取り組むことも重要だと考えています。定量的な指標に向けてはこれらの取り組みを踏まえて、北海道河川環境研究会などとも連携しながら、知見を深めていく必要があると考えています。

やはり大切なのは、子どもたちに川を身近に感じてもらうことです。実際に見て、触れて、考えながら、より良い川づくりを模索していくことが重要です。私たちも、このような機会を大切にしながら、未来の川づくりに向けて取り組んでいきたいと思います。

渡邊恵三

德田さん、ありがとうございます。

続きまして、札幌市の畑野さん、お願いいたします。

札幌市による取り組み

畑野貴俊(札幌市下水道河川局事業推進部)

札幌市でも、北海道さんと同様に魚道の整備などを進めています。こちらは整備前の山部川の映像ですが、落差工があるため、サクラマスの遡上が難しい状況でした(図1)。そこで魚道を設置し、サクラマスが上流まで遡上し、産卵できる環境を整備しました。

また、少し異なる取り組みとして、さけ科学館のご協力のもと、市民の方々と一緒に生き物を採取し、観察会を開催しています。これは鴨々川での様子ですが、意外にも多くの生き物が見つかり、参加者の皆さんに喜んでいただいています(写真1)。

さらに、「川のすがた」という取り組みも行っています。これは、職員が外勤の際に川の風景を撮影し、コラムとしてホームページに掲載しているものです。もし興味があれば、「川のすがた」で検索してご覧ください。また、「水中のすがた」として、GoProで撮影した水中映像も公開しています。例えば東屯田川のような小さな川にも、いろいろな魚やカニなどの生き物が生息していることがわかります。このように、札幌市としても、さまざまな生き物や河川環境の情報発信にも取り組んでいます。

渡邊恵三

畑野さん、ありがとうございます。

河川管理者の方々は、洪水から人命や財産を守るための工事や取り組みを行っています。しかし、それだけではありません。河川環境の保全にも力を入れています。例えば、豊平川では河畔林の伐採が行われています。「なぜ河畔林を切るのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、これは治水上必要な取り組みです。川には、河畔林よりも河原があるほうが望ましい場合があります。かつて存在していたような河原や湿地を再生しようとする取り組みも行われています。また、落差工の影響でサケやサクラマスが遡上できない箇所については、魚が遡上できるような工夫が進められています。さらに、先ほど森田さんからお話があったように、生態系ネットワークを構築し、川とその周囲の環境がつながるような取り組みも行われています。そして、川で遊んだり、魚を捕ったりできる環境を整えることも、とても大切です。では、より具体的に、「どのような環境が、どれくらいあるとよいか」を、みなさんもイメージしてみてください。

続きまして、私たち、札幌ワイルドサーモンプロジェクトの中村さんからお願いいたします。

サクラマスにとって重要な河川環境とは

中村慎吾(SWSP、札幌市豊平川さけ科学館)

豊平川には、イトヨやカワヤツメ、サケなどの希少な魚類が生息していますが、それに加えてサクラマスも多く見られます。今回は、サクラマスにとって重要な川の環境についてお話ししたいと思います。サクラマスが川で生きるためには、以下の3点が重要になります。

- 夏を過ごせる場所があるか

- どこまで遡上できるか

- 遡上した先に産卵できる環境があるか

サクラマスは春に海から川へ遡上するため、川で夏を過ごすことになります。そのため、夏が特に暑い年には、川の水温が上がりすぎてサクラマスが生存できないこともあります。この写真は、札幌市西区を流れる琴似発寒川で撮影された、高水温に耐えられず命を落としたサクラマスです(写真1)。一方、折戸さんの活動報告の中で紹介があったように、豊平川の支川である山鼻川は、サクラマスの越夏場所として機能しています。このように、川の中に夏を乗り越えられる場所があることが、サクラマスにとって非常に重要です。

山鼻川のように、豊平川の支流には、夏でも比較的低水温が保たれている川がいくつかあります。例えば、先ほど德田さんが紹介された精進川の放水路です。ここは夏場でも水温が低く、豊平川との合流点付近は、ニジマスの稚魚やヤマメなど、冷水性魚類の避難場所として利用されています。豊平川の支流には、さけ科学館の横を流れる真駒内川もありますが、この川は夏に水温が大きく上昇する特徴があります。しかし、上流へ行くと水温が下がるため、サクラマスが上流まで遡上できれば、そこで夏を過ごすことが可能になります。したがって、サクラマスが豊平川の支流へアクセスできること、そしてその環境が維持されることが非常に重要だと考えています。

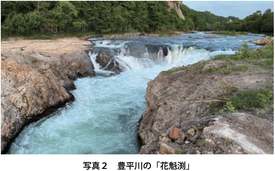

僕自身、サクラマスとして一生を過ごしたことがあるので分かるのですが(笑)、サクラマスは激流を遡上したり、ジャンプしたりするのが大好きな魚です。障害がなければ、どんどん上流へ向かう習性があります。多少の障害があっても、ジャンプして乗り越える力を持っています。豊平川には、藻南公園の少し下流に「花魁渕」と呼ばれる自然の滝があり、ほとんどのサクラマスはここで遡上が阻まれ、それ以上は上れません(写真2)。ただ、一部のサクラマスは運良く(あるいは運が悪いのかもしれませんが)、さらに上流へ進むこともあります。さらに上流には、白川浄水場の取水堰があり、これが次の障害となります。通常は水があまり流れていませんが、水量によってはサクラマスが越えることもあります。そのさらに上流には、山鼻川へ水を供給している藻岩ダムがあり、現状の豊平川ではここがサクラマスの到達できる最上流端だと思われます。理想としては、これらの障害も乗り越えられるようになれば良いですね。なぜなら、ダムがなかった時代には、サクラマスは定山渓やさらに上流まで遡上していたと考えられるからです。遡上範囲が広がればいいな、と個人的には思っています。

さて、サクラマスにとって最後にして最大のイベントは秋の産卵です。産卵に適した場所としては、卵に十分な酸素が行き渡るような川の流れがあり、川底に砂利があることが重要です。サクラマスは卵を産んだ後に砂利をかぶせ、流されないようにするため、それに適した産卵環境が必要です。花魁渕の滝より上流はもちろんのこと、滝の下から真駒内川の合流点付近でも産卵環境が整っていれば、豊平川に遡上してきたサクラマスにとって大きなメリットになります。現状では川底に礫が少なく、産卵には適していない状態です(写真3)。豊平川だけでなく、真駒内川の上流にも石が増えれば産卵可能になりますし、精進川の上流にはほとんど手つかずの自然が残っており、瀬と淵が連続した産卵環境として申し分ない場所が多く存在します(写真4)。現時点では、魚がそこまで到達するのは難しいですが、将来的に遡上できるようになれば、サクラマスやイワナが豊平川で幸せに暮らせるのではないかと思っています。

渡邊恵三

中村さん、ありがとうございます。さまざまな環境への配慮がなされており、魚道の整備も進められています。しかし、それでもまだ課題は残っています。「どのような環境が、どれくらいあるとよいか」という視点で考えると、例えばサクラマスが産卵できる環境を、かつては遡上していたと考えられる定山渓周辺まで広げることもいいと思います。その際、「延長何メートル」といった具体的な数値に落とし込むことで、より明確な目標設定ができるのではないかと思います。

続きまして、しめっちネットの鈴木さん、お願いいたします。

湿地の役割と利活用

鈴木玲(石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク)

石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク、通称「しめっちネット」では、わずかに残された石狩湿原の保全活動を行っています。かつて今の釧路湿原よりも面積が大きかった石狩湿原は、開拓によりその99.99%が失われてしまいましたが、少しでも残された部分を守っていこうという取り組みです。これまで、皆さんから川の整備についてのお話がありましたが、そのさらに下流には、かつての湿地がわずかに残っている場所があります。そこをどう活かすか、少し考えていければと思います。

下流部には、チュウヒやカラカネイトトンボなどが生息し、最近ではタンチョウも飛来するようになりました(図1)。湿地は洪水の調整や水質浄化に役立つだけでなく、サケにも関わりますが、ミネラルを供給する重要な環境です。また、多くの生き物たちの貴重なすみかでもあり、広い意味では川も湿地の一部といえます。

さらに、私たちは昔から湿地の植物も活用し、文化の一部として受け継いできました。例えば、スゲを使ったしめ縄作り、アイヌの方々の暮らしに根付くガマの利用、ヒシなどの湿地の植物を食材とする習慣もあります(図2、図3)。

また、湿地の魅力を広めるため、歌も作るなどの活動も行っています(写真1)。このように、楽しみながら生き物と共存できる場所を、特に下流域にも作っていけたら嬉しいですね。

渡邊恵三

ありがとうございます。もっとお話を伺いたかったのですが、時間の都合で早口でご紹介いただく形となり、申し訳ありません。改めて、ありがとうございました。

豊平川ひとつをとっても、中村さんが紹介された上流の定山渓から、鈴木さんが紹介された下流のヨシやガマが生えるような湿地まで、さまざまな環境が繋がっています。例えば、ガマが豊富に生える環境があれば、アイヌ文化の継承にもつながるという視点もありますよね。

会場からのご意見

渡邊恵三

さて、ここからは皆さんのご意見をお聞かせください。札幌のサケや水辺の生き物にとって「どのような環境が、どれくらいあるとよいか」。私たちは、豊平川でサケを中心に「こんな環境があったらいいな」「こういう環境をつくりたい」という取り組みを進めています。しかし、水辺の生き物はサケだけではありません。湿地にすむトンボや鳥類など、水辺にはさまざまな生き物がすんでいます。そのため、川に生息する生き物たちにとって、どのような環境がもっとあったらよいのか、ぜひ想像してみてください。フォーラムのチラシの裏面には、「どのような環境がよいか」について、参考となるスケッチが掲載されています(図1)。「こんな生き物がもっとすめる環境がほしい」「そのためには、こんな環境があったらいいな」といった、皆さんの考えをぜひお聞かせください。この会場には、河川環境に関心のある方々が多く集まっていると思います。河川環境や行政に対して言いたいことがあるかもしれませんが、今日はそのような場ではなく、「10年後の豊平川はこんな川だったらいいな」という、そんな未来のイメージを、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。いかがでしょうか?

会場(札幌工業高校 古川さん)

私は1年間、サクラマスの産卵床をつくる研究に取り組みました。その研究中に釣りをする機会があったのですが、それがとても楽しかったです。今の人たちはスマホやゲームに夢中になりがちなので、もっと外に出る楽しさを知ってもらうためにも、川で釣りができる環境が整っているといいなと感じました。

渡邊恵三

ありがとうございます。そうですね、皆さんは川に行くことはありますか?川を利用できたり、川で遊べたりする環境がたくさんあるほうが、より良い川だと思います。今の札幌工業高校の取り組みは、ポスター発表でも紹介されていますので、ぜひご覧になってみてください。ほかにご意見のある方はいらっしゃいませんか?

会場(漫画家 かじさん)

毎年、北海道にはロシアからチョウザメがやって来ます。そのチョウザメは北海道の河川に少しだけ入ることはありますが、奥まで進むことはできません。なぜなら、チョウザメは巨大な魚であり、川に十分な深みがないからです。もし、北海道の河川にチョウザメがすめる場所が一つでもあったら、すごいと思いませんか?昔々、北海道はチョウザメの産地でした。どこの川でも構いません。一つの河川だけでいい。そんな夢を、漫画を描きながら思い描いています。

渡邊恵三

ありがとうございます。かつて北海道には、チョウザメという大きな魚がいました。今ではもう、姿を消したとされています。もし、そんな魚が石狩川にいるとしたら、なんだかドキドキ、ワクワクしませんか?そんな川の環境を目標にしたい、いいですね。ほかにご意見のある方はいらっしゃいませんか?

会場

皆さんが先ほどおっしゃっていたように、サケなどの遡上する生き物たちが安全に遡上できるように川を作るのが大切だなと思いました。

渡邊恵三

ありがとうございます。もうお一方、お願いいたします。

会場

シドニーには、2ドルを入れると自由にバーベキューができるシステムがあります。日本では、川で遊ぼうと言っても、「危ない」などの心配があるかもしれません。そこで、大人も子どもも一緒に楽しめる仕組みがあれば良いと思います。例えば、豊平川でサケを釣り、それをみんなでバーベキューやちゃんちゃん焼きにして楽しめるようなシステムを作るのはどうでしょうか。川と親しむ第一歩になると思います。そうすれば、子どもたちは川のことを少し理解し、サケや命の大切さを学び、川への親しみも生まれるでしょう。また、大人が一緒にいれば、安全面の心配も少なくなると思います。

渡邊恵三

ありがとうございます。郷土料理・ちゃんちゃん焼きを河原で食べられる環境。確かに、それは魅力的ですね。川の恵みをどうやって河川環境に反映させるか。これは、とても大切な視点だと思います。ほかにご意見のある方はいらっしゃいませんか?

会場(札幌光星中学校 堀江さん)

私は、川にワンドを増やせば、サケなどの水生生物がより多く産卵し、生息できるようになると考えています。現在、札幌の近くでは、江別地区の石狩川くらいにしかワンドがないと思います。そのため、札幌の川にもっとワンドを増やせば、多くの生き物が生息できる環境が整うのではないかと思いました。

渡邊恵三

ありがとうございます。ワンドがどのような環境かということをご存じで、素晴らしいですね。ワンドがあったらいいな、釣りができる場所があったらいいな、いろいろな意見が出ましたね。この環境目標とは、「どんな川であってほしいか」「何を大切にしたいか」を、定量的に具体的な数値で示すことが求められます。今出た意見を、どのように数値化していくのか。この環境目標を考えようと提案した委員会の委員長である、北海道大学名誉教授の中村太士さんに、少しお話をいただきたいと思います。

市民とともに考える環境目標

会場(北海道大学名誉教授 中村太士さん)

あまり「定量的、定量的」と、そのことばかりにこだわってほしくはないと思っています。実際には、先ほど開発局の森田さんもおっしゃったように、1997年に河川法が改正され、環境の保全を目的として検討しなければならないというルールができました。しかし、残念ながら、それをどのように実現していくかを考えると、社会や管理者の間で「良い環境をつくらなければならない」というモチベーションが、それほど高くないこともあります。先ほど洪水の話がありましたが、全国109の一級水系では、気温が2度上昇した場合の影響を考慮しなければならなくなりました。その場合、北海道では降水量が現在の1.15倍になり、流量でいうと1.2~1.3倍に増えてしまいます。河川管理者としては、その対策として河道を掘削して広げなければ洪水を安全に流すことができなくなるため、こうした工事を109水系だけでなく全国の河川で実施する必要があります。

しかし、これを無計画に進めてしまうと、河川環境が悪化するのは明らかです。今回の国の議論は、掘削により環境が悪化するリスクをどのように抑え、より良い方向へ導くかを考え、掘削前に具体的に「どのような環境をつくるのか」を管理者に明確に宣言していただこうというのが趣旨です。ただし、その環境目標は管理者だけが決めるものではありません。例えば、サケの産卵環境や、魚類・鳥類の生息環境、あるいは鈴木さんの話にあった利活用など、今日ここで出たようなさまざまな意見をもとに、皆さんで議論を深めることが大切です。その上で、河川管理者とともに具体的な目標を設定し、それをどのように実現していくかを考える必要があります。しかし、これは簡単なことではありません。特に豊平川のように礫が多い河川では、例えば先ほど出たように「ワンドを作りたい」という意見があっても、作ってもすぐに埋まってしまうケースが多いのです。それは、自然の力でつくられたものではなく、人間がバックホウを使って人工的に整備したものだからです。先ほど、二次流路でサケの産卵環境を整備しようとしたものの、うまくいかなかったという話もありましたが、人が手を加えた環境は維持が難しく、そう簡単には機能し続けません。一度はうまくいっても、翌年には機能しなくなることも多々あります。昨年のフォーラムでも話題に上がりましたが、そうした環境が、位置を変えながらも常に創出されるような川づくりを、知恵を絞って考えていくことが重要です。その結果、「サケの産卵床がこの程度あれば、豊平川の野生サケの個体群が安定して維持できる」といった具体的な指標が見えてくるのではないでしょうか。きっと、さまざまな研究者の方々が、その実現のためにアドバイスをしてくださるでしょう。

どうしても治水目標や洪水対策は、トップダウンで「100年に1回の規模」「150年に1回の規模」といった形で決められます。しかし、環境目標については、皆さんで議論を重ねながら決めていくべきです。最終的に、それが定量的な目標として明確になれば、河川管理者も「よし、頑張ろう」という意識を持ちやすくなると思います。その意味で、定量的な環境目標を設定することをぜひ考えていただければと思います。

渡邊恵三

河川管理者、市民、研究者、市民団体がこうして河川環境について話し合い、意見を交わせる。今は、そんな時代になりました。私たちは、今の現状だけではなく、これからの川の未来を考え、創っていくことができます。まさに、そういう時を迎えています。

では、これからの環境目標について、パネリストの皆さんの意気込みをお聞きして、このパネルディスカッションを締めくくりたいと思います。畑野さんから、お願いいたします。

畑野貴俊

札幌市内を流れる河川がいくつあるか、ご存じでしょうか?その数は600本です。そのうち、札幌市が管理しているのは約400本になります。このすべての河川に個別の目標を立てていくのは、現実的には難しいことだと思います。しかし、先ほどの山部川のように、すでにサクラマスの遡上が確認されている河川もあります。まずは、そのような河川について、一歩を踏み出して考えてみることが良いのかなと思います。私たちも手探りの状態ではありますが、一歩一歩、確実に進めていきたいと考えています。

德田愼治

本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。河川環境の目標を設定する上で、鍵となるのは、市民や道民の皆さんと一緒に考えていくことだと思っています。河川の整備計画を立てる際には、この後のプログラムにある「サケさがそ!」などとも連携しながら、進めていくことも考えていきたいです。

また、子どもたちに人気のマイクラ(Minecraft)を用いて地域を活性化するようなコンテストが、各地で開催されています。例えばこれを使って、子どもたちに「サケにとっての環境がどうしたらもっと良くなるか?」というテーマで制作してもらい、みんなで楽しみながら、河川の整備について考えていくこともできるかなと思っています。本日はありがとうございました。

中村慎吾

先ほどのご意見にあった、「ワンドを作ってほしい」「チョウザメがすめる川になったらいい」「川で釣ったサケを食べられたらいい」という話、本当にその通りだなと思います。サクラマスはとても美味しい魚です。実際に食べてみると、「こんな魚がいるんだ」「大事にしたいな」と思うはずです。また、確かにかつて石狩川にはチョウザメが生息していました。理想を言えば、そんな環境が再び戻ってくるのも素敵なことだと感じます。皆さんが思い描く理想の川が、少しずつでも実現し、世界全体がそうした流れになっていったら素晴らしいなと思います。

渡邊恵三

ありがとうございます。鈴木さん、しめっちネットとして何かできること、協力できることはありますか。

鈴木玲

協力できることはたくさんありますので、ぜひ一緒に取り組んでいきたいと思います。そして、多様な環境を作るためには、その場を確保することが必要です。川の細い部分だけで実施しようとすると、どうしても難しいことがあると思います。しかし、河口に近い最下流部付近では、可能であれば川幅を広げることも検討できるのではないでしょうか。もちろん費用がかかることではありますが、できるだけ多様な環境を整えていけると良いと思います。本日はありがとうございました。

渡邊恵三

最後に森田さん、市民の皆さんがどのように環境目標の設定に関わることができるのか、また、そのための機会がどのように設けられているのかも併せて、お願いいたします。

森田共胤

先ほどからお話に出ていますが、将来的に気温が2度上昇すると、雨量が増加します。そうなると洪水のリスクも高まります。そのため、私たち河川管理者は、気候変動への対応を考慮した計画を策定する必要があります。その過程で、どうしても河川の改修が必要になる場合もあります。治水事業を進めながらも、環境が悪化しないように配慮し、バランスを取ることが大切だと思っています。そのためにも、市民の皆さんや流域の方々と共通認識を持ち、河川の「定量的な目標」を定めることが有効ではないかと考えています。

この目標設定のプロセスを今後進めていきますが、現時点では具体的な進め方が明確に決まっているわけではありません。試行錯誤しながら進めていくことになると思いますが、河川管理者だけでなく、有識者や学識者の先生方、そして流域の皆さんの幅広いご意見を伺いながら、より良い目標を設定していきたいと考えています。今後も皆さんのご理解とご協力をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

渡邊恵三

ありがとうございます。このフォーラムのように、河川管理者、市民団体、研究者、そして市民の皆さんが、将来の川について「こうしたらいいんじゃないか」と語り合える場はとても大切です。こうしたつながりをきっかけに、より良い川づくりへと今後つなげていけたらと思います。そのためにも、市民の皆さんには河川環境への理解をさらに深めていただきたいですし、今日のこの場がその良い機会になれば嬉しいです。これで、このパネルディスカッションを終了いたします。ありがとうございました。

ポスター発表

次の時代を担う小中高校生たちが、水辺に関する学習や研究の成果をポスターにまとめ、発表しました。ライトニングトークでのコメントとともにご紹介します。参加者同士が活発に交流し、とても賑わっていました。

サケ図鑑

札幌市立北光小学校

玉木悠翔・池島花音・本多陽樹・佐藤埜乃花・端畑のぞみ・高橋就

私たちは、サケについてのポスターを製作しました。内容は5つあります。「サケの種類・サケの子孫の残し方・稚魚の川での過ごし方・サケの通るルート・海を守るためにできること」です。チーム分けから始め、内容などを自分たちで一から決めました。さけ科学館の有賀望さんの力も借りて、完成まで頑張りました。興味深い内容がたくさん詰まっているので、ぜひ見に来てください。

鮭の昔から未来にかけて

札幌市立北光小学校

若松果歩・野露梓紗・横田夕紀音

私たちは、サケの昔から未来にかけてを調べました。私は、カムバックサーモン運動について調べました。カムバックサーモン運動とは何をしているのか、いつ始まり、いつ終わったのか、今の取り組みは何なのか、調べてまとめました。私は、札幌ワイルドサーモンプロジェクト、略してSWSPはどんなものなのか、どんなことをしているのかを調べました。皆さんもSWSPのことについて考えてみませんか?私は、社会科の授業で、豊平川からサケがいなくなったことがあると知り、もう二度とそんなことにはしたくない、と強く思いました。そして、環境に優しい石鹸を使った提案をします。皆さんでともに未来のサケたちを守りませんか?

サケの一生

札幌市立北光小学校

野辺地華・稲葉瑚々渚・仁科芽已・松本由亜

私たちのグループは、サケの一生を共通のテーマにして、サケの種類、サケの豆知識、サケの一生について、それぞれ調べました。去年の11月から今日まで、グループのメンバーで協力して、ここまで完成させることができました。ぜひ見に来てください。

限りある資源を次世代に繋ぐために

札幌光星中学校

橋本真亜沙・山田琹織・淀谷柚月

私たちの班は、限りある資源を次世代につなぐためにというタイトルでポスターを作成しました。私たちは、水の大切さについて伝えたいです。主に、札幌のサケの歴史を水質と絡めて紹介し、今の水をきれいにする仕組み、そこから、今の水がきれいなのかを実際に捕まえた水生生物から考え、最後に水を大切にするために私たちができることを伝えます。ぜひ見に来てください。

鮭と川を守る取り組み

札幌光星中学校

小林奏太・小坂咲敬・堀江苺果

私たちは学校の授業の一環で、サケや豊平川の歴史について学ぶ機会がありました。そこでさけ科学館の職員さんにお話をお聞きしたり、実際に川に入り、生物を採取したり、パックテストを行ったりしました。そこから私たちが学び、感じたことについてと、豊平川の歴史やサケの生態系について発表します。

豊平川の歴史、現在、改善点

札幌光星中学校

山本侑來・荒井希美・牧浦音羽

私たちの発表である「豊平川の歴史・現在・改善点」の内容は、豊平川の現在の姿の特徴や過去の姿、明治、大正、昭和、それぞれの時代の氾濫の規模や特徴についてです。そして、実際に私たちがパックテストという水質調査を行って調べた、豊平川、真駒内川、新川の3つの川それぞれのCODやアンモニウム態窒素などの項目の水質の比較についてです。さらに、今後の3つの川のことを考えたそれぞれの現状や具体的な改善点や現在行われている活動について発表します。

サクラマスが産卵できる環境をつくりたい!

北海道札幌工業高等学校土木科

松村結翔・田村悠斗・古川輝明・渡辺渉斗夢

私たちは毎年琴似発寒川を題材に研究を行っています。琴似発寒川では、人の暮らしの安全のため、さまざまな整備が行われています。その結果、場所によっては川底の砂利が流された後、上流から供給されずサクラマスの産卵適地は限られた状態となっています。そこでサクラマスの生態、河川環境、治水等を研究し、自分たちでサクラマスの産卵に適した環境を作ることを目標に1年間活動してきました。今日はその成果を発表したいと思い参加しました。ぜひご覧いただければと思います。

ヤゴを用いた水質評価法の確立

市立札幌旭丘高等学校

山田葉月・石川千愛・鹿庭碧

私たちはヤゴと水質を絡めた研究を行いました。サケとは題材が少し変わってしまうのですが、同じ川のテーマということで参加させていただきました。トンボと触れ合う機会って、小学生の皆さんはあるかもしれないですが、大人になるとあまりないと思うので、こういうテーマを通じて、川や池に行ってトンボと触れ合っていただけたらなと思います。

トノサマガエルとトウキョウダルマガエルの麻酔を用いない識別方法の確立

市立札幌旭丘高等学校

本間裕晟・岡田全・福地結花

私たちは見た目が似ているトノサマガエルとトウキョウダルマガエルという2種類のカエルを使って、統計学的な観点から2種類の見分け方について確立できるかどうかを研究しました。ぜひ見に来てください。

さけと私たち

市立札幌藻岩高等学校

栗山和・乾魁次・菊地悠太・木村蓮斗

藻岩高校放送局では、NHK全国放送コンテストへの出場に向けて、サケに関するドキュメンタリー番組を制作しました。制作にあたり、豊平川さけ科学館さんにインタビューもさせていただきました。入り口側にあるモニターで、制作した映像を流しています。短期間で仕上げたため、編集に不備もあるのですが、豊平川でSWSPの皆さんがさけ科学館さんや道興建設さんと行った清掃活動や、さけ科学館さんで実施されていたサケのタッチプールの様子も収録しています。ぜひご覧いただき、サケに興味を持つきっかけにしていただければ嬉しいです。

小型検卵機「たまどっち」の開発について

Yukikaze Tech Aster

青木威人・大隅敬太・大竹宥輝・梶山僚大朗・赤裏悠・大隅寛希・西島暖人

私たちは、国際ロボットコンテストFLLに参加しているロボコンチームです。サケの孵化放流事業では、受精卵が生きているかを判別する「検卵」という作業が行われます。そこで使われる機械を「検卵機」と呼びますが、現状の検卵機は非常に大きく高価で、入手が難しいという課題があります。そこで私たちは、検卵機をより小型で安価にできないかと考え、「たまどっち」を開発しました。この作品をプレゼンをした結果、12月に行われた予選大会で該当部門の1位を受賞しました。さらに改良を重ねていくために、専門家の方々や皆さんからのアドバイスをぜひいただきたいです。ぜひ見に来てください。

みんなでサケさがそ!フォトコンテスト入賞作品

「みんなでサケさがそ!」は、皆さんが身近な川でサケやサクラマスを見つけたら、写真を撮って報告してもらう市民調査です。2024-2025シーズンは99作品を投稿していただきました。投稿写真の一覧はこちらからご覧いただけます。インターネット投票で優秀作品を選出し、SWSP市民フォーラムで発表・表彰しました。入賞者の皆さん、おめでとうございます。ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。

最優秀賞

鹿庭碧さん

2024-020 厚別川のサクラマス

9月28日 真栄わんぱく公園周辺

北緯42度59分44.5秒 東経141度26分18.8秒

投稿時のコメント

「勉強の休憩がてら外に出て横の川をのぞくと、1匹の鮮やかな紅色のサクラマスが身命を賭して落差工を登ろうとしているのを見た。私はそれを、自分と重ねずにはいられなかった」

受賞コメント

「まさか最優秀賞に選ばれると思っていなかったので嬉しかったです。来シーズンもぜひ投稿させていただきます」

優秀賞

佐藤悠太さん

2024-036 左股川のサクラマス

10月5日 福井緑地周辺

北緯43度03分27.9秒 東経141度16分32.5秒

投稿時のコメント

「地区最強」

受賞コメント

「メスをめぐってオスたちがずっとバトルをしていて、その中で、ひときわ大きいオスがずっとまわりを蹴散らし続けていました。オスたちに強い弱いとか、いろんな個性があって、そういうところに着目した写真と思い投稿しました。受賞して、めっちゃうれしいです」

奨励賞

野村悠人さん

2024-051 真駒内川のサクラマス

10月11日 常盤人道橋下流

北緯42度57分27.0秒 東経141度20分47.0秒

投稿時のコメント

「双眼鏡とスマホを使ってなんとか撮影。産卵床をほるメスとオスのペアが確認出来ました」

受賞コメント

「父のフィールドスコープからアダプターを拝借し手持ちの双眼鏡に取り付け撮影。カワガラスの様な小鳥たちは動きも早く撮影するには厳しかったのですが、幸いにも川のサクラマスは静止している時間が長く、サイズもあるのでなんとか生体が認識できる程度の写真が撮れました」

全国賞

峰岸さん

2024-090 岩手県小鎚川のサケ

12月24日 古廟大橋上流

北緯39度21分26.1秒 東経141度53分29.8秒

投稿時のコメント

「個体群絶滅の危機にある岩手に帰って来た貴重な個体です」

受賞コメント

「サケが全国的に帰って来なくなって本州からの投稿が少なくなっているようですが、来年はもっと投稿があることを祈っています。わたしも観察していきます。ありがとうございました」

産卵賞(審査員特別賞)

宮川さん

2024-081 真駒内川のサケ

11月9日 さけ科学館周辺

北緯43度00分05.4秒 東経141度20分40.4秒

投稿時のコメント

「豊平川さけ科学館を見学の後、付近の真駒内川で撮影。ほかにも数匹の遡上を発見」

受賞コメント

「さけ科学館前の橋の下でたまたまサケが泳いでいて、見学で見たままの自然の営みがありました。必死に遡上するサケ、力尽きて岸に打ち上げられカラスに食べられるサケ。自然の循環です」

審査委員長の選考理由

「豊平川さけ科学館→真駒内川」という黄金ルートでサケ体験なさったのですね。真駒内川をサケがのぼれるよう魚道をつけてあってよかったなと改めて思いました」

審査委員長からの選評

向井徹(北海道魚類映画社)

今シーズンの豊平川は、前半のサケの遡上が少なく、ふだん気にかけている皆さんもやきもきしたことと思います。そんななか、遡上終盤の12月、東橋上流左岸から「サケ発見」の投稿がありました。この報に、何キロも歩いて産卵床調査を行うSWSPメンバーのモチベーションは、爆上がりだったようです。来シーズンも皆さんの「発見」をお待ちしています。

閉会のごあいさつ

岡本康寿(SWSP共同代表)

ごあいさつの前に、こちらのロゴをご覧いただきたいのですが、今回、SWSPのロゴをリニューアルしました。「ロゴのことを忘れてるぞ」という指摘があり、最後になりましたがご紹介させていただきます。新しいロゴも、皆さんに愛していただければ幸いです。

本日は長い時間、最後までお付き合いいただきありがとうございます。今回は昨年に引き続き、こちらのNHKさんの会場をお借りして開催させていただきました。NHKさんには、このフォーラムの開催にあたり、さまざまなご協力をいただき、ありがとうございました。

今回のフォーラムのテーマは「川の環境の目標をみんなで考えよう」でした。テーマに関するお話を今日いろいろと伺い、やはり気候変動や地球温暖化といった変化の中で、川の管理をしていくのはこれまで以上に大変になりそうだと感じました。そんな状況の中で、サケをはじめとする川で暮らす生き物たちにとって環境をより良くしていくためにはどうすればよいのか、今回皆さんと一緒に考える場を持てたことは、とても良かったです。このように、いろいろな立場の方がそれぞれの考えや思いを持つ課題に対しては、正解はないと思いますが、それぞれが意見を出せる場で合意形成を図っていく進め方は、とても大切だと感じています。

SWSPは、様々な立場の人たちが集まり、これまで活動してきました。そして、SWSPのメンバーである私たちだけではなく、市民の皆さんにも、こうしてフォーラムに参加していただいたり、本日ポスター発表をされた方や、「みんなでサケさがそ!」でサケなどの写真を撮って送ってくださった方、フォトコンテストに投票してくださった方など、多くの方々に関心を持って関わっていただいています。そうした皆さんの関心と協力が、私たちがこれまでうまく活動を続けてこられた理由だと思っています。

これからも引き続き、私たちの活動に関心を持って参加していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。

SWSP支援企業のご紹介

主力商品である「グルコサミンMPB」と「歩ひざ王」。どちらもサケからとれるプロテオグリカンが原料になっています。健康維持に不可欠なサケに対して恩恵を還元したいという思いから、北海道の貴重な資源であるサケの保全活動を行っている「札幌ワイルドサーモンプロジェクト」の姿勢に賛同。2023年から、株式会社サンセリテ札幌と日本薬品株式会社の2社共同で、野生サケの保全活動を支援する運びとなりました。両社はサプリメントおよびプロテオグリカン原料売上金の一部を事業支援費として援助いたします。(同社ウェブサイトから)

豊平川のJR鉄橋上流にある産卵環境回復区間で、環境整備を実施してくださいました。分流の流入口を広げて流入する水量を増やしたり、増殖するツルヨシの根を取り除く作業を自然のかく乱の代替として実施し、サケが産卵床を作りやすい環境を創出しました。また、サイクリングロードから水路を観察しやすくするため、河岸の草刈りも行ってくださいました。(SWSPウェブサイトから)

豊平川の平和大橋上流の右岸側で、河岸の草刈りを実施してくださいました。この周辺は湧水が出ており、主に11月以降に後期群のサケが産卵に利用する分流があります。草刈りをしてくださったおかげで、サイクリングロードから分流を観察しやすくなりました。(SWSPウェブサイトから)

来場者のアンケート結果

本日のフォーラムはどのようにお知りになりましたか?(複数選択可)

| 友人・知人 | 13人 |

| SWSPやさけ科学館のホームページ |

10人 |

| 学校 | 10人 |

| 勤務先 | 9人 |

| NHKのメディア |

8人 |

| その他 |

15人 |

お住まいは?

全体的な印象はいかがでしたか?

印象に残ったプログラムは? その理由は?

SWSP活動報告 「豊平川のサケ調査いろいろ」「山鼻川における環境保全活動」

- 現在行われている取組がとてもわかりやすかった。興味を持った。

- 普段自分が知れない内容を聞けたことです。今後もっとサケについて学びたくなりました。

- 2019年1月のSWSP市民フォーラムに参加しました。その後はどのような結果となったのか知りたくて参加しました。サケ資源の減少は心配です。

- 放流と自然産卵のウエイトを今後どうするか?自然相手は難しいと思いますが、放流は無くせはしないと思います。

これまでの河川環境の考え方と定量的環境目標についての解説

パネルディスカッション「川の環境の目標を考えよう」

- 国、道、札幌市の河川環境整備の取組み、環境目標について説明がわかりやすく、目標設定について考える良い機会だった。

- 豊平川にかかわる国、道、市、活動団体、市民、研究者など多くの方々の考え、希望を聞くことができ有意義でした。

- 札幌市畑野さんの発表は動画を用いての説明でとてもわかりやすかった。

- 市民の利活用に関して釣り、食育など様々な意見があり興味深い。環境目標は人々の利用環境も含めて幅広く教えていくことが必要と感じた。

- どんな団体や組織が河川環境について考えてどんな活動しているか知ることができた。自分の今後の活動に反映していきたい。また、明確に設定することが難しかった目標の定量化について言及されていてよかった。消えつつある日本の湿地を残していく取り組みが全国で継続して行われてほしい。

- 誰を対象にするか、テーマみたいなものを明確にした方がいいかも。せっかく子どもたちもいたので発信しやすいネタとか。

- 会場にいる人達で考えを共有できたため。

- 交流ができるようなプログラムだったので。

ポスター発表

- 小学生から高校生までとても真剣に取り組まれていたので。

- これまでの研究、調査の結果がよく分かったから。

- 研究発表すばらしかったです。

- みんなそれぞれしっかり調査していましたね。

- とても良く考えていた。発表も上手でした。

- 交流ができるようなプログラムだったので。

- 学習の発表の場。皆さんのがんばりが伝わってきました。

- どの学校の方も真剣に考えて、自信を持って作っていたから。

- 若い世代ならではの発想を知ることができたこと。

- 小中高生達が、河川環境に関心を持って、色々な取り組みを行っていること。

- 若い児童、学生たちが水辺の生き物や川の環境について関心を持つことは、今の課題を次の世代にしっかり繋げていく上でとても大切。大人だけのフォーラムにしてしまわない努力が尊いと思うので。

- 子ども達が乗り気でなければ、大人がいくら頑張っても無意味となる。子ども達が頑張っている姿が良い。ほめてあげて欲しい。

「みんなでサケさがそ!」 フォトコンテスト優秀作品表彰式

- いろいろな写真を見られて楽しかった。

- 写真を通してサケの生き様を知れたこと。

- 身近にサケやサクラマスがいることを肌で感じられたから。私も撮影してみようと思います!

全体を通して

- みんな川好きがにじみでているところ。

- サケを通じた多世代の交流がすばらしい。

- 自分が知らない事がたくさんありおもしろかったです。

- 人間や自分のためだけではなく、魚の為に真っすぐに純粋に考える人達を見ることができ、すてきな時間でした。

- サケを増やすために環境を整えたり水辺の生き物の為に活動している人や団体が、時間をかけて未来の子供たちの為に活動されている事に感動しました。

- いろいろな立場から、札幌の河川と生きものと市民が共存するための取り組みを知ることができた。知見が広がり、とても勉強になりました。

今後、SWSPの活動やフォーラムで取り上げてほしい内容がありましたら教えてください。(複数選択可)

| 道内のサケマスについての発表 | 24人 |

| 豊平川のサケマスについての発表 | 21人 |

| 海外のサケマスについての発表 | 20人 |

| サケ観察会 | 20人 |

| 国内(道外)のサケマスについての発表 | 19人 |

| 学生ポスター発表 | 17人 |

| 意見交換会 | 14人 |

- サケに関する世界的な動向と、その中での豊平川の状況について知りたい。

- 国内外で都市内河川と市民や関係者が上手な付き合い方をしている事例の紹介。ゾーニングで河川環境が考慮された例(実例)

かじさやか「ちびリンまんが⑭巨大アメマス伝説」

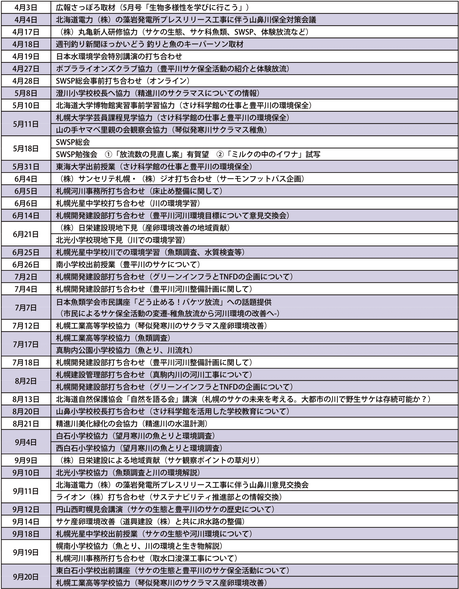

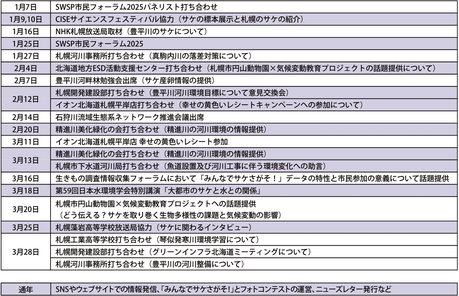

2024年度 SWSP活動記録

2024年

2025年

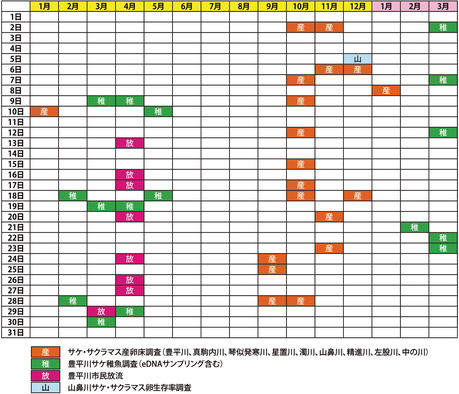

サケ・サクラマスのモニタリング調査と市民放流実施日

SWSP STAFF

コメントをお書きください